新宿本店

O-GUARD新宿10階(新宿駅 徒歩3分)

老人ホーム相談No.1 口コミ・評判がある介護施設検索サイト!無料で相談「ロイヤル介護」

介護のまめ知識

核家族化や少子高齢化が進む現代日本では、昔に比べて一人暮らしの高齢者が増加傾向にあります。

そこで、高齢者の一人暮らしに起こりうる問題点と、安心して生活するために知っておきたい支援サービスについて解説します。

多世代で暮らすことが多かった昔に比べて、日本の高齢者の一人暮らしはどれくらい増えているのでしょうか。公的な調査データをもとに見てみましょう。

内閣府の「令和2年版高齢社会白書」によると、日本の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は、1950年には総人口の5%を下回っていました。その後、1970年に7%を超えて、1994年には14%を超え、2019年10月1日時点では28.4%となっています。

同じく「令和2年版高齢社会白書」によると、65歳以上の高齢者のうち、一人暮らしをしている人の割合は、1980年には男性4.3%、女性11.2%でした。その後、2015年になると男性13.3%、女性21.1%となり、高齢者の一人暮らしが大きく増加しています。

この増加傾向は今後も変わらず、推計では2040年に男性20.8%、女性24.5%になると予測されています。

高齢者が一人暮らしをすることで起こりやすい問題には、主に下記のようなものが挙げられます。

2014年に行われた内閣府による「一人暮らし高齢者に関する意識調査」結果によると、高齢者が日常生活において不安に感じていることで最も多かった回答が「健康や病気のこと」で58.9%でした。

加齢とともに病気にかかりやすくなったり、症状が慢性化しやすくなったりするなど、老化に伴う身体の変化は誰もが避けられません。頼れる家族が同居していない一人暮らしで、病気やケガなど異常事態が起こったとき、自力で対処できるかどうかが不安となります。

同調査結果で、高齢者が不安に感じていることとして2番目に多かった回答が、「寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」(42.6%)でした。

これまで、一人暮らしで自立した生活を送ってきた高齢者にとって、人のサポートや介護費用が必要になる生活は、肉体的・精神的に大きな負担となります。また、要介護状態になって家の中に引きこもりがちになると、人との交流機会が減り、生きがいの低下にもつながってしまいます。

日本は、地震や豪雨、台風、洪水といった自然災害の多い国です。「災害時に自分の力で対応できるだろうか」と不安に感じる高齢者も多いようです。

「一人暮らし高齢者に関する意識調査」でも、「自然災害(地震・洪水など)」の不安を感じている割合が29.1%ありました。

認知症が発症しても、高齢者本人には自覚がないケースは少なくありません。

家族と同居していれば、日常の言動の変化から周りが認知症に気づくかもしれませんが、一人暮らしの場合は自覚のないまま症状が進行してしまうおそれがあります。

振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺や、悪質な手口で商品を売りつける悪質商法など、高齢者を狙った犯罪は年々増加傾向にあるといわれています。

警察庁「令和2年版警察白書」によると、例えば2019年中の特殊詐欺の認知件数と被害額は前年から減少しているものの、被害者の約8割を65歳以上の高齢者が占めます。また、嘘の投資話でお金を集める悪質商法(利殖勧誘事犯)に関して、同年中に寄せられた相談のうち、全体の約4分の1が高齢者からのものでした。

そもそも、高齢者が不安を感じることなく安心・安全に暮らすためには、どのようなことに目を向ける必要があるのでしょうか。

近年、医療や看護の現場で注目されている言葉に、「QOL」(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質)があります。単に、日常生活を送るための食事や排泄、入浴といった日常生活動作(ADL:アクティビティーズ・オブ・デイリー・リビング)を満たすだけでなく、人それぞれが感じる「自分らしく納得のいく生活」を目指す考え方です。医療至上主義で「たとえ苦痛や心身のつらさがあっても、治療のためには、生活や人生が治療前のようにできなくなっても仕方がない」と考えられていた時代を経て、新たに提唱されています。

高齢者のQOLを左右する要素には、下記のようなものがあるといわれています。

<高齢者のQOLを左右する要素>

これら、客観的に評価できる要素以外にも、その人らしい人生を楽しんでいるかどうかや、充実感・幸福感といった主観的に評価される要素もあります。

食生活の乱れや低栄養のほか、活動量や運動量の減少、過度の疲労やストレスは、高齢者のQOL低下につながります。

これらの要因は心身の健康状態に悪影響を及ぼし、人生における充実感や幸福感が得られにくくなってしまうのです。

高齢者の中には「住み慣れた家や地域を離れたくない」と考える人も多く、家族との同居が必ずしも本人の幸せにつながるとは限りません。

内閣府の「一人暮らし高齢者に関する意識調査」結果によれば、今後の生活について「今のまま一人暮らしでよい」と回答した高齢者が76.3%に上り、現状の生活に満足している人が多いことがうかがえます。本人の希望や生き方など、QOLを低下させない選択をすることが大切です。

栄養状態の悪化や認知症の発症、歩行困難などによって自立した生活ができなくなり、高齢者本人や家族が一人暮らしに限界を感じるケースもあります。

明らかに一人暮らしが困難な状態がはっきりしている場合は、医療ケア、介護サポートが受けられる施設への入所を積極的に検討する必要があるでしょう。

一人暮らし高齢者の安心・安全を支えるには、家族の努力だけでは難しいことがあります。民間企業や行政が提供するサービスや支援を、上手に活用しましょう。

訪問介護や訪問リハビリなどを利用すれば、週に何度か自宅で専門家のサポートを受けられます。通所介護であれば他人との交流が増え、生活の楽しみも増えることでしょう。

介護保険制度のサービスを受けるには、要介護認定の調査・判定が必要となるため、近くの地域包括支援センターや自治体窓口に相談しましょう。地域包括支援センターでは、ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などが常駐し、それぞれ専門的な立場からサポートを行っています。

民間企業や自治体が提供している見守りサービスや安否確認サービスを利用するのもひとつの方法です。IT技術を活用してセンサーで室内を監視するシステムのほか、郵便局員や電気・水道の検針員が声かけをする訪問形式など、さまざまなサービスがあります。

高齢者の一人暮らしで心配な問題のひとつが、食生活の乱れや低栄養です。また、年齢とともに買い物や調理が困難になるケースも考えられます。高齢者に合わせた食事を自宅に配達してくれるサービスを利用すれば、負担なく栄養バランスの整った食事をとれるようになります。宅配スタッフと直接顔を合わせることで、安否確認にもつながります。

各自治体では、一人暮らしの高齢者が利用できる支援サービスを行っています。サービス内容は、安否確認や外出支援、金銭管理などさまざま。

例えば横浜市では、掃除や配食、草むしり、電球交換、買い物代行・同行など、日常の困りごとを民間事業者が手伝う「生活あんしんサポート事業」を実施しています(2020年10月現在)。公的サービスではないため、利用者が代金を負担する必要はありますが、サービス提供時に利用者に異変があった場合は親族に連絡するなど、ゆるやかな見守り体制をとっています。

高齢者人口が増加している中、一人暮らしの高齢者が、いかに安心・安全に暮らすことができるのか、その取り組みは社会全体の課題といえます。

高齢者の一人暮らしには、加齢に伴う身体機能の低下をはじめ、災害発生時や犯罪予防の観点からも限界があり、行政や民間の支援が不可欠です。高齢者本人のQOL(生活の質)を低下させないためにも、本人の希望も考慮しながら上手に支援サービスを活用するのがおすすめです。

いかがでしょう?

一人暮らしの高齢者の方は、老人ホームに保証人が必要ですが、身寄りがいない方が多いと思います。

保証会社が使える老人ホームもありますので、下記リンクからご確認くださいませ。

この記事の執筆者

遠藤 成幸

現社会で生きていくために、自身のスキルや意識を向上させていくために、何が大事であるかを常に感じ、実践できる環境に、大変なありがたみを感じています。

お客様も含めて、関わる方々の大半は、人生の大先輩である方々です。日々業務上で関りを多くもつわけですが、諸先輩方の実状から学ぶことが非常に多く、いつも新鮮な意識でいられる事に感謝しております。半面、ご期待に応える為には、まだまだ知識や経験値の足りなさを痛感することも多く、もっと愚直に努力を重ねる必要性も感じております。

時流を見失わないように、更なる向上を探求していきたいと思います。

新宿本店

O-GUARD新宿10階(新宿駅 徒歩3分)

池袋東武店

東武百貨店池袋店6階

多摩丘の上プラザ店

多摩センター駅 丘の上プラザ4階

世田谷二子玉川ライズ店

ライズ・プラザモール

錦糸町マルイ店

錦糸町マルイ1階

日本橋高島屋S.C.店

日本橋高島屋S.C. 新館4F

そごう横浜店

そごう横浜店9F

川崎アゼリア店

川崎アゼリア地下1階

ボーノ相模大野店

ボーノ相模大野サウスモール2階

藤沢小田急湘南ゲート店

小田急湘南ゲート5階

港北ニュータウンセンター北駅前店【完全予約制】

センター北駅徒歩1分

そごう大宮店

そごう大宮店10階

まるひろ川越店

まるひろ川越店 5階

柏高島屋ステーションモール店

柏高島屋新館12階

サービス付き高齢者向け住宅募集センター

そごう横浜店9F

「ロイヤル介護 入居相談室」の無料相談は「相談だけではありません。提案だけでは終わりません。」

お客様と一緒に納得できる老人ホームを探し、満足した生活を送られるところまでサポートするためのサービスです。

ご相談はすべて無料。ぜひお気軽にご相談ください。

電話相談

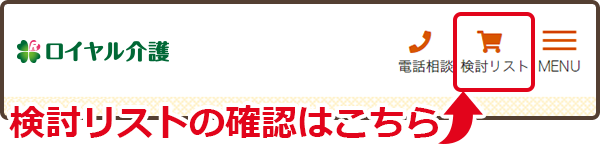

お気に入り

「資料請求・見学予約」のお問い合わせに進まれる場合は、お問い合わせ対象の物件をお選びください。